在竞技体育的赛场上,运动员的身体素质和技术能力固然重要,但近年来,越来越多的案例表明,体育心理已成为决定比赛胜负的关键因素,无论是奥运会、世界杯还是职业联赛,运动员的心理状态往往直接影响其临场发挥,体育心理学家指出,在高水平竞技中,心理素质的差距甚至可能超越体能和技术的差距。

心理因素决定比赛走向

2023年网球大满贯赛事中,世界排名第一的选手在决赛中因紧张导致多次失误,最终痛失冠军,赛后采访中,他1xbet入口坦言:“我在关键时刻无法集中注意力,心理压力让我失去了1xbet下载对比赛的控制。”类似的情况在足球、篮球等团队项目中同样常见,某支传统强队在点球大战中连续失利,教练组分析认为,球员的心理抗压能力不足是主要原因。

体育心理学家李明(化名)表示:“在高强度比赛中,运动员的肾上腺素水平飙升,如果缺乏有效的心理调节手段,很容易出现焦虑、注意力分散等问题,进而影响技术发挥。”他举例说明,一些运动员在训练中表现优异,但一到正式比赛就“掉链子”,这往往与心理素质薄弱有关。

心理训练逐渐受到重视

随着体育科学的发展,越来越多的职业俱乐部和国家队开始聘请专职心理教练,帮助运动员提升心理韧性,中国女排在此前的世界大赛中多次实现逆转,主教练透露,团队每周都会安排心理辅导课程,帮助球员建立强大的比赛心态。

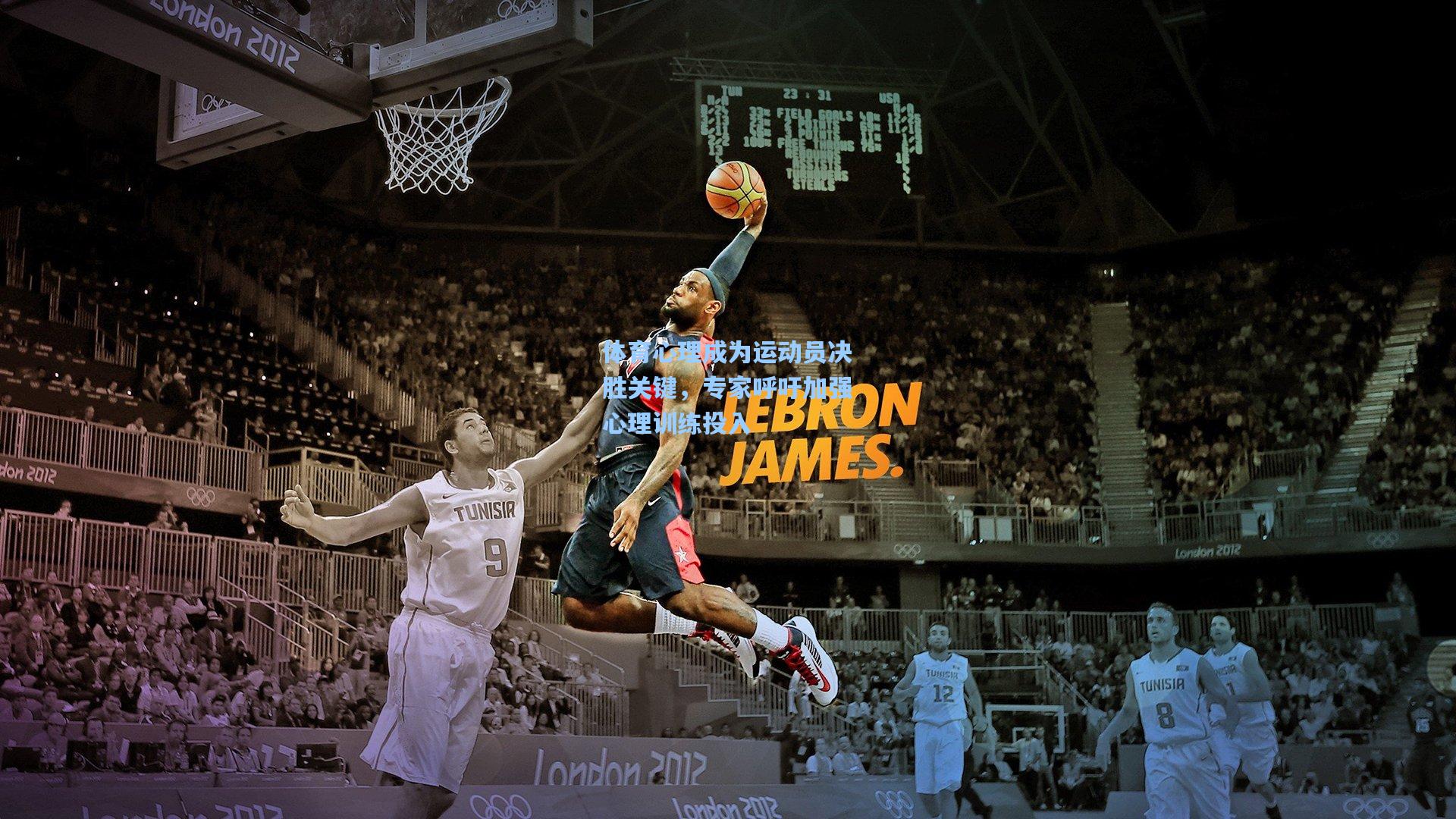

美国NBA球队也在这一领域投入巨大,洛杉矶湖人队的心理训练师团队采用虚拟现实(VR)技术模拟比赛场景,让球员在高压环境下练习决策能力,球队核心球员表示:“心理训练让我学会如何在关键时刻保持冷静,这对我的比赛表现帮助很大。”

青少年体育心理教育亟待加强

尽管职业体育领域已开始重视心理训练,但在青少年体育培养体系中,心理教育仍处于边缘地位,许多年轻运动员在成长过程中只注重技术和体能,忽视心理建设,导致进入职业赛场后难以适应高压环境。

北京体育大学教授王华(化名)指出:“青少年时期是心理素质培养的关键阶段,但目前国内大多数体育院校和青训机构缺乏系统的心理课程。”他呼吁,体育部门应与教育机构合作,将心理训练纳入青少年运动员的培养计划,帮助他们在早期建立健康的竞技心态。

科技助力体育心理研究

近年来,人工智能和大数据技术开始应用于体育心理研究,通过分析运动员的生理指标(如心率、脑电波等),科研团队可以更精准地评估其心理状态,并制定个性化的调节方案,某足球俱乐部利用可穿戴设备监测球员的焦虑水平,并在比赛中实时提供心理干预建议。

虚拟现实技术的应用也为心理训练提供了新思路,运动员可以通过VR设备模拟比赛场景,反复练习在高压环境下的应对策略,从而提升实战心理素质。

未来展望:心理与体能并重

随着体育竞争的日益激烈,心理素质的重要性将进一步凸显,专家预测,未来十年,体育心理学的应用将更加普及,心理训练可能成为运动员日常训练的标配,国际奥委会也在近期的一份报告中强调,心理健康的关注度应提升至与体能训练同等重要的地位。

对于运动员而言,强大的心理素质不仅能帮助他们在赛场上稳定发挥,还能延长职业生涯,许多退役运动员坦言,心理压力的累积往往是导致提前退役的重要原因之一,加强心理训练不仅是提升成绩的手段,更是保障运动员长期健康发展的关键。

在体育产业快速发展的今天,心理学的介入为竞技体育带来了新的可能性,无论是职业运动员还是业余爱好者,都可以通过科学的心理训练提升自己的表现,体育心理,这一曾经被忽视的领域,正逐渐成为现代体育不可或缺的一部分。